UX・UI・プロダクト ― 2024年04月24日 16:23

デザインで飛躍を企む皆さまこんにちは^^

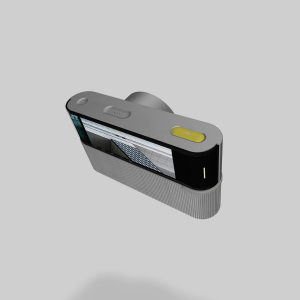

先日みてきた「VWFNDR™ファインダー」は、写真を撮る行為・経験を、UX・UI・プロダクトを包括的にデザインするものでした。客観的には「スマホの様に使えるデジカメ」なのでしょう。でもその呼び方では大事なところが抜け落ちる気がします。彼らの言う「カメラが写真を取るのではなく人が写真にする」「楽しさと魔法を取り戻す」は、当事者性を強く意識しないと出てこないナラティブな言葉です。

デザイナーの「当事者としての気付き」を元に開発のプロセスを進めて行くというのは「デザイン思考」と呼ばれるメソッドで有名になりました。

まあ、「思考」をつけなくてもデザインそのものなんですけれど、「思考」とつけることで当事者性を帯びますものね。余談。

実はデザインでとても大事なのがこの「当事者性」です。当事者なんだから、UXだUIだプロダクトだとたてわけることよりも、出来上がったものが素晴らしいかどうか。ここだけが大切なのです。ですから、デザインは包括的に進めた方が良いものになりやすいんです。ピュアな話です。

ところが、ひとつひとつは専門性が高いため職業的に分業が進んで行くのも当然で、エンジニアもデザイナーも細分化されています。細分化された中で訓練を積まないと到達出来ない技量というのもあります。

この道程に対して、一足飛びに包括的に全方位深化させるというスタイルがあります。これはApple、Teslaが示してきた事例ですね。これは意志と技術と資金と運、それら全てがそろわないと難しいと思います。やれたらかっこいいですけれどね。

ここで大事なこと。個別深化の段階でできた分業体制で成熟商品をデザインするのはダメなのか、ということ。もちろんダメではありません。そのための工夫が「当事者性の共有」です。デザイナーの当事者目線での包括的なチェックを活用することで、分業の良い所をいかしながら、より市場にフィットしたものにアップデートしていきましょう。

自動思考とデザイン ― 2024年03月22日 12:27

デザインで飛躍を企むみなさまこんにちは^^

昨日、人気と信頼を集めていた有名な方が「ギャンブル依存症」で犯罪に手を染め、その立場を失ったというニュースがありました。あわせて「○○依存症」についての解説や情報も繰り返されました。私、依存症の当事者としては、医学的に正しいとされる知見が「日々アップデートされる暫定的な情報だ」という認識を持って頂けるとありがたいな、と思います。

肉体疲労と自動思考

ところで、みなさまはメンタルクリニックに行かれた事はありますか?

うつや依存症になっていく機序は、人により、また状況によりさまざまとはいえ、いくつかの共通点があります。まず「肉体疲労」。心の疲れの前にまず身体が疲れてしまい、それが慢性化している状態ですね。自覚以上に危険なんですよねこれが。

そして「自動思考」と呼ばれる、思考のパターン化です。たとえば言われた事が全て(私が悪い)という思考パターンに結びついたり、何かにつけてお酒が飲みたくなったり、という「習慣的な思考」のことです。

今日は、この話題を掘り下げたいのではなくて、「自動思考」がUIでも使われているよ、というお話です。(うつと自動思考については厚生労働省の資料をご参照ください。)

あらためて自動思考とは、特定の状況や条件が揃うと無意識的に引き起こされる思考や感情の反応を指しします。

例えば、暑い日に汗をかくとビールが飲みたくなったり、仕事の一区切りがついたらコーヒーを欲したりするような状況がこれに該当します。これらは経験に基づく条件付けやルーティンから生じる反応であり、多くの人々が日常生活で経験することですよね。

(ちなみに、疲れてくると「条件」の部分がガバガバになっていきます。「暑い日に汗をかくと」→「汗をかくと」→「○○すると」→「いつでも」のように。)

自動思考とUI

デザインの文脈では、自動思考はユーザーの行動を導くナビゲーションの一形態として活用されることがあります。ユーザーがある状況に直面したとき、どのように行動するかというパターンを予測し、それに対応するインターフェースを提供することで、直感的な使用体験を実現します。

自動思考とUI

デザインの文脈では、自動思考はユーザーの行動を導くナビゲーションの一形態として活用されることがあります。ユーザーがある状況に直面したとき、どのように行動するかというパターンを予測し、それに対応するインターフェースを提供することで、直感的な使用体験を実現します。

例えば、炊飯器の「取消」ボタン。画面の中で小さく扱われてもよさそうですが、大きく物理ボタンとして存在する機種が多いです。これは、使用者が迷った時にいつでも押せる、押してよい、という状況が心理的安全性をもたらします。この「誤ったら取消ボタン」という思考が自動思考にあたります。

心理的安全性のあるUI

この心理的安全性は、ユーザーが新しいまたは複雑なインターフェースを使用する際の心理的ハードルを下げる効果があります。実際は取り消さなくてもよい場面でも、面倒くさくなったら取り消しボタンを押せばよい、ということが、使用者の心に寄り添った状況を作ります。とても大事です。使用者は、間違いを恐れずに操作できる環境があることで、より積極的にシステムやアプリケーションを探索し、利用することが可能になるからです。

心理的安全性のあるUI

この心理的安全性は、ユーザーが新しいまたは複雑なインターフェースを使用する際の心理的ハードルを下げる効果があります。実際は取り消さなくてもよい場面でも、面倒くさくなったら取り消しボタンを押せばよい、ということが、使用者の心に寄り添った状況を作ります。とても大事です。使用者は、間違いを恐れずに操作できる環境があることで、より積極的にシステムやアプリケーションを探索し、利用することが可能になるからです。

「面倒くさい」がポイント

自動思考が心理的安全性をつくるヒントになるためには、自動思考が起きる状況は「疲れる」「面倒くさくなる」場面だ、ということに注目しましょう。

やる気を出せばそれに応え、面倒くさくなったら簡単にすませられるUI、そんなUIがデザイン出来るために、自動思考も応用してみて下さい。

記憶とデザイン ― 2024年03月20日 18:07

デザインで飛躍を企むみなさまこんにちは^^

前回、UIは記憶の外部性を上手く使うというお話をしました。読み返してUIだけでなくデザイン全般にとって、「記憶」はとても大事なことだと思い直しました。

そこで、「記憶」について現在の正しい知識をおさらいします。

以下は「脳科学辞典」というウェブサイトから引用抜粋した記憶の分類です。

ーーーーーーーーーーー

保持時間に基づく記憶の分類

【感覚記憶】*1 最も保持期間が短い記憶。

各感覚器官に特有に存在し、瞬間的に保持されるのみで意識されない。

【短期記憶】*1,2

保持期間が数十秒程度の記憶。

【短期記憶】*1,2

保持期間が数十秒程度の記憶。

一度に保持される情報の容量の大きさにも限界がある。

【長期記憶】*1,2

短期記憶に含まれる情報の多くは忘却され、その一部が長期記憶として保持される。

【長期記憶】*1,2

短期記憶に含まれる情報の多くは忘却され、その一部が長期記憶として保持される。

保持時間が長く、数分から一生にわたって保持される記憶。量の大きさに制限はない

【即時記憶】*3

情報の記銘後すぐに想起させるもので、想起までに干渉を挟まない。

【近時記憶】*3

即時記憶より保持時間の長い記憶。

情報の記銘後すぐに想起させるもので、想起までに干渉を挟まない。

【近時記憶】*3

即時記憶より保持時間の長い記憶。

情報の記銘と想起の間に干渉が介在されるため、保持情報が一旦意識から消える。

【遠隔記憶】*3

近時記憶よりもさらに保持時間の長い記憶である(~数十年)。

近時記憶よりもさらに保持時間の長い記憶である(~数十年)。

*1は心理学領域の区分

*2は動物実験生理学領域の区分

*3は臨床神経学領域の区分

内容に基づく記憶の分類

長期記憶は内容により、陳述記憶と非陳述記憶に大別される。陳述記憶はイメージや言語として意識上に内容を想起でき、その内容を陳述できる記憶である。宣言的記憶とも。一方、非陳述記憶とは意識上に内容を想起できない記憶で、言語などを介してその内容を陳述できない記憶である。非宣言的記憶とも。

長期記憶は内容により、陳述記憶と非陳述記憶に大別される。陳述記憶はイメージや言語として意識上に内容を想起でき、その内容を陳述できる記憶である。宣言的記憶とも。一方、非陳述記憶とは意識上に内容を想起できない記憶で、言語などを介してその内容を陳述できない記憶である。非宣言的記憶とも。

【陳述記憶】

陳述記憶にはエピソード記憶と意味記憶(知識)がある。

<エピソード記憶>

エピソード記憶とは、個人が経験した出来事に関する記憶で、例えば、昨日の夕食をどこで誰と何を食べたか、というような記憶に相当する。

陳述記憶にはエピソード記憶と意味記憶(知識)がある。

<エピソード記憶>

エピソード記憶とは、個人が経験した出来事に関する記憶で、例えば、昨日の夕食をどこで誰と何を食べたか、というような記憶に相当する。

その出来事を経験そのものと、それを経験した時の様々な付随情報(時間・空間的文脈、そのときの自己の身体的・心理的状態など)の両方が記憶されていることを特徴とする。

<意味記憶>

意味記憶は知識に相当し、言語とその意味(概念)、知覚対象の意味や対象間の関係、社会的約束など、世の中に関する組織化された記憶である。例えば、「ミカン」が意味するもの(大きさ、色、形、味や、果物の一種であるという知識など)に関する記憶が相当する。その情報をいつ・どこで獲得したかのような付随情報の記憶は消失し、内容のみが記憶されたものと考える。

意味記憶は知識に相当し、言語とその意味(概念)、知覚対象の意味や対象間の関係、社会的約束など、世の中に関する組織化された記憶である。例えば、「ミカン」が意味するもの(大きさ、色、形、味や、果物の一種であるという知識など)に関する記憶が相当する。その情報をいつ・どこで獲得したかのような付随情報の記憶は消失し、内容のみが記憶されたものと考える。

【非陳述記憶】

非陳述記憶には手続き記憶、プライミング、古典的条件付け、非連合学習などが含まれる。

<手続き記憶>

手続き記憶(運動技能、知覚技能、認知技能など・習慣)は、自転車に乗る方法やパズルの解き方などのように、同じ経験を反復することにより形成される。一般的に記憶が一旦形成されると自動的に機能し、長期間保たれるという特徴を持つ。

非陳述記憶には手続き記憶、プライミング、古典的条件付け、非連合学習などが含まれる。

<手続き記憶>

手続き記憶(運動技能、知覚技能、認知技能など・習慣)は、自転車に乗る方法やパズルの解き方などのように、同じ経験を反復することにより形成される。一般的に記憶が一旦形成されると自動的に機能し、長期間保たれるという特徴を持つ。

<プライミング>

プライミングとは、以前の経験により、後に経験する対象の同定を促進(あるいは抑制)される現象を指し、直接プライミングと間接プライミングがある。

<古典的条件付け>

古典的条件付けとは、梅干しを見ると唾液が出るなどのように、経験の繰り返しや訓練により本来は結びついていなかった刺激に対して、新しい反応(行動)が形成される現象をいう。

<非連合学習>

非連合学習とは、一種類の刺激に関する学習であり、同じ刺激の反復によって反応が減弱したり(慣れ)、増強したり(感作)する現象である。

プライミングとは、以前の経験により、後に経験する対象の同定を促進(あるいは抑制)される現象を指し、直接プライミングと間接プライミングがある。

<古典的条件付け>

古典的条件付けとは、梅干しを見ると唾液が出るなどのように、経験の繰り返しや訓練により本来は結びついていなかった刺激に対して、新しい反応(行動)が形成される現象をいう。

<非連合学習>

非連合学習とは、一種類の刺激に関する学習であり、同じ刺激の反復によって反応が減弱したり(慣れ)、増強したり(感作)する現象である。

ーーーーーーーーーーー

こうして見ますと、デザインは「陳述記憶」に働き掛けて積極的に「意味をつくる」仕事と、「非陳述記憶」を利用して「体得させる」仕事の両面がありますね。

「意味をつくる」とは、ブランドイメージやストーリーや価値ある体験を与えるという側面です。「体得させる」は、上手く使わせてそのモノやサービスを自分のものにしてもらう側面です。そして、体得とは意味を実感する事でもありますから、相互に補完しあっていると言えるでしょう。

「UIデザインとブランドデザインは切っても切り離せない」ということが、記憶という視点からも見えてきます。UI、大事ですね。

GREEN CANAL:デメリットが育む未来 ― 2024年03月15日 10:08

デザインで飛躍を企むみなさまこんにちは^^

「GREEN CANAL」のデメリット、そしてそのデメリットが育む未来についてです。(三回目/全三回)

前回までに「GREEN CANAL」のアイデアと期待出来る変化のお話をしました。

今回は、デメリットを考えて見たいと思います。

「GREEN CANAL」は、美しくて柔らかいということと雨水の循環に寄与するという性能を最優先したものです。その点から考えられるデメリットを上げて見ます。

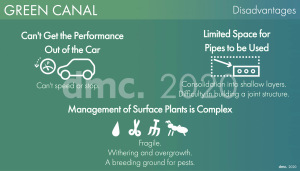

GREEN CANAL のデメリット

1:車の性能を引き出せない

自動車に最適化されたアスファルトと比して、圧倒的にスピードが出せず、止まりにくい路面でしょう。

2:インフラに使用するパイプのスペースが限られる

比較的不安定で浅い層に狭められるインフラのパイプは、容量は限られジョイント構造の構築も難しそうです。

3:表面の植物の管理が複雑

天然(もしくは人工的に作出された植物)は、枯れやすい、繁茂しやすい、害虫の温床になるなど、脆弱で管理の難しいものになる。

1:車の性能を引き出せない

自動車に最適化されたアスファルトと比して、圧倒的にスピードが出せず、止まりにくい路面でしょう。

2:インフラに使用するパイプのスペースが限られる

比較的不安定で浅い層に狭められるインフラのパイプは、容量は限られジョイント構造の構築も難しそうです。

3:表面の植物の管理が複雑

天然(もしくは人工的に作出された植物)は、枯れやすい、繁茂しやすい、害虫の温床になるなど、脆弱で管理の難しいものになる。

これらのデメリットは、強固に構築された現代のシステムの基盤に関わります。それらの基盤をまるごとワンアイデアで置き換えるのはやっぱり乱暴な話ですね。

しかしここは夢想を優先しまして、別々に進化してきた都市、道路、クルマの歴史をざっくりと振り返りますと、いずれも百数十年のことでもあります。

百数十年。同じ時間を未来に見ようとしますと、この「基盤の強固さ」はそれほどでもないかも、、という気がしなくも有りません。

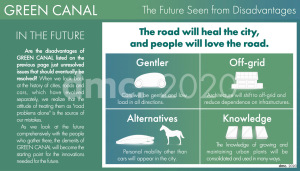

「GREEN CANAL」のデメリットは、「未来に必要なイノベーションの出発点になる」と見立てる事も悪くはないと考えます。

その視点から見た未来、2020年の時点では以下のようなものでした。

道は街を癒し、人々は道路を愛するようになる。

1:より優しく

クルマは全方位に優しく、低負荷になる。

2:オフグリッド

建築はオフグリッドに移行し、インフラへの依存を減らす。(独立性を増す。)

3:代替手段

自動車以外のパーソナルモビリティが都市に登場する。

4:知の集約

都市の植物を育て、維持するための知識が集約され、さまざまな方法で利用されるようになる。

1:より優しく

クルマは全方位に優しく、低負荷になる。

2:オフグリッド

建築はオフグリッドに移行し、インフラへの依存を減らす。(独立性を増す。)

3:代替手段

自動車以外のパーソナルモビリティが都市に登場する。

4:知の集約

都市の植物を育て、維持するための知識が集約され、さまざまな方法で利用されるようになる。

アフターコロナでSDG'sの共有が広がりつつある現在、都市の道路のあり方を真剣に見つめ直す動きが目立つようになってきました。たとえば、オーバーツーリズムの問題では都市に流入する車両を大幅に制限したり、小車両(自転車やキックボードなど)優先の道路を再構築したり、ドローンを実用化したり、、と。

「生活圏の延長としての都市」という見方、、まだまだ色々と考えられそうです。

※おことわり※

これまでのさまざまなアイデアや構想の実現性とその効果については、実験もコンピューターシミュレーションもしていません。全て思考の産物に留まっています。念のため。

GREEN CANAL:東京の場合 ― 2024年03月13日 17:40

デザインで飛躍を企むみなさまこんにちは^^

「GREEN CANAL」、東京の場合のお話です。(二回目/全三回)

「GREEN CANAL」、東京の場合のお話です。(二回目/全三回)

まず、東京23区の都市災害の現状(2020年時の確認)を。

総面積 627.57km2(*1)

道路総延長 11,968km

道路比率 16.5%

道路面積 103.4km2

都市化の影響

道路総延長 11,968km

道路比率 16.5%

道路面積 103.4km2

都市化の影響

1:気温上昇は+3.2℃

100年間での数字・夏 +2.1℃/冬 +4.2℃(*2)

全世界では+0.6℃(*3)

全世界では+0.6℃(*3)

2:人工的な熱損失は20%

日射熱取得量の20%に達する。(24W/m2)*3

日射熱取得量の20%に達する。(24W/m2)*3

3:平均相対湿度は17%減少

冬の乾燥度100年間での数字

冬の乾燥度100年間での数字

災害リスクの増大

1:「猛烈な雨」1.7倍

30年間での数字(*4)

1:「猛烈な雨」1.7倍

30年間での数字(*4)

2:熱中症による死亡者数 7倍

1993年以前と1994年以降の平均(*5)

*1 東京都建設局 2018年

1993年以前と1994年以降の平均(*5)

*1 東京都建設局 2018年

*2 気象庁 2018年(湿度は隣接都市からの類推)

*3 最近の都市ヒートアイランド研究の進展: 東京都の事例を中心に 三上武彦 2006.

*4 最近の気象現象の変化 株式会社ウェザーニューズ 2016 年 日本全体の数値

*5 環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」 日本全体の数値

都市化と地球温暖化が相互作用して、災害リスクが増大しています。

(詳しい因果関係は今でも不明点は多いそうですが)

23区内の道路の10%を「GREEN CANAL」に置き換えた場合の試算です。

10%を「GREEN CANAL」に置き換えた場合

1:保水空間は10倍

618万m3の増加(*6)

都の雨水貯留施設計59.9万m3の10倍の容量(*7)

2:オープンな緑地は9倍

+10.3 km2

皇居の9倍に相当

*6 保水層の深さ2m、保水率30%と仮定。

*7 東京都大雨対策の基本方針(2013年改訂版)

1:保水空間は10倍

618万m3の増加(*6)

都の雨水貯留施設計59.9万m3の10倍の容量(*7)

2:オープンな緑地は9倍

+10.3 km2

皇居の9倍に相当

*6 保水層の深さ2m、保水率30%と仮定。

*7 東京都大雨対策の基本方針(2013年改訂版)

「保水力と緑地が増える」ことによる効果を試算する式は見つけられませんでしたので、どの程度の実効性があるか分かりませんが、少なくともヒートアイランド現象はかなり抑えられ、特に夏場の過ごしやすさはかなり改善されそうです。

次回(三回目)はデメリットについてです。

最近のコメント