手応え ― 2013年03月01日 21:21

「MYO」という名の、コントロールデバイスのコンセプトムービーです。

義肢などに応用されている、筋肉の活動状況をモニタリングして機器の操作に用いるアイデアです。面白いなぁ、既に予約も始まっているようですね。

しかし一方で「手応え」のなさが気になります。手応えがない操作を長時間するのはとても疲れますのと、冗長性がなく視覚に頼り過ぎたシステムは更なる集中力を強いて危険ですからね。 例えば、自動車を運転する場合、手にかかる応力でどの位曲げたかが体感出来ますし、視線が少し離れてもハンドルを持つ手応えや体全体で感じる重力である程度の状況をトレースしていられます。 しかしこのMYOの様に、全く手応えのない状況では視覚だけが頼りです。視線を離した瞬間に状況の把握は飛躍的に難しくなるでしょう。 勿論、エンジニアの方々はとっくにそのことに気付いていて、そろそろFFB(フォースフィードバック)の技術が盛んになるのではないかと思っています。

義肢などに応用されている、筋肉の活動状況をモニタリングして機器の操作に用いるアイデアです。面白いなぁ、既に予約も始まっているようですね。

しかし一方で「手応え」のなさが気になります。手応えがない操作を長時間するのはとても疲れますのと、冗長性がなく視覚に頼り過ぎたシステムは更なる集中力を強いて危険ですからね。 例えば、自動車を運転する場合、手にかかる応力でどの位曲げたかが体感出来ますし、視線が少し離れてもハンドルを持つ手応えや体全体で感じる重力である程度の状況をトレースしていられます。 しかしこのMYOの様に、全く手応えのない状況では視覚だけが頼りです。視線を離した瞬間に状況の把握は飛躍的に難しくなるでしょう。 勿論、エンジニアの方々はとっくにそのことに気付いていて、そろそろFFB(フォースフィードバック)の技術が盛んになるのではないかと思っています。

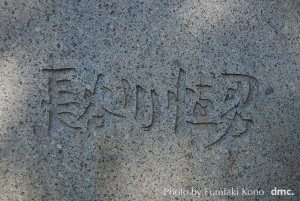

碑銘 ― 2013年03月04日 23:25

この「長谷川恒男」の碑、東京は青梅に御岳山(みたけさん)にありました。

碑銘を認めたのは華道家で映画監督の勅使河原宏さん。青竹を使った大胆な生け花をどこかで見かけた方も多いと思いますが、華道家に留まらない前衛芸術家として名を残されています。

私は映画「砂の女」は原作共々大好きです。

ほぉ、勅使河原さんとどのような関係が、、と碑を見ますと長谷川恒男さんはウルタルで遭難した登山家で、桃源郷と呼ばれる「フンザ」に埋葬されている、と。

丁度今、フンザが重要な舞台の「草原の椅子」という映画が公開されていまして、私はその原作の大ファンなのです。

たまたま偶然ではありますが、私の嗜好に強く響く二つの全く違う芸術と、ともにご縁のある方がいらして、その方の碑を突然前にするという出会いの面白み、、旅の醍醐味ですねぇ。

さて、映画はいつ観ましょうか。

長谷川恒男

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E6%81%92%E7%94%B7

映画「草原の椅子」

http://www.sougennoisu.jp/

勅使河原宏

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%85%E4%BD%BF%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E5%AE%8F

碑銘を認めたのは華道家で映画監督の勅使河原宏さん。青竹を使った大胆な生け花をどこかで見かけた方も多いと思いますが、華道家に留まらない前衛芸術家として名を残されています。

私は映画「砂の女」は原作共々大好きです。

ほぉ、勅使河原さんとどのような関係が、、と碑を見ますと長谷川恒男さんはウルタルで遭難した登山家で、桃源郷と呼ばれる「フンザ」に埋葬されている、と。

丁度今、フンザが重要な舞台の「草原の椅子」という映画が公開されていまして、私はその原作の大ファンなのです。

たまたま偶然ではありますが、私の嗜好に強く響く二つの全く違う芸術と、ともにご縁のある方がいらして、その方の碑を突然前にするという出会いの面白み、、旅の醍醐味ですねぇ。

さて、映画はいつ観ましょうか。

長谷川恒男

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E6%81%92%E7%94%B7

映画「草原の椅子」

http://www.sougennoisu.jp/

勅使河原宏

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%85%E4%BD%BF%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E5%AE%8F

ドレスコード ― 2013年03月05日 23:16

先週お呼び頂いたパーティーのドレスコードが「仮装」となっておりまして、私はサリーちゃんのパパとなり、女海賊と中世風ドレスの家族二人とチームで勇んで行って参りました。(写真自粛です・・)

お祝いということもあり、制服やかぶり物に留まらず全身青塗りの方(アバター)までいらして、いやぁ、予想以上に面白かったです。

「仮装」と指定される事で、どうしたら主賓を喜ばせ、他のお客さんを和ませ、かつ自分も楽しめるか、ということを皆が考えて当日を迎えたことが実感出来ました。私もとても楽しみました。

ドレスコード一つでも、その場に求められる空気をしっかりとかつスマートに伝えられるんだなぁ、と改めて。幹事さんたちの心配りの勝利ですね。

お祝いということもあり、制服やかぶり物に留まらず全身青塗りの方(アバター)までいらして、いやぁ、予想以上に面白かったです。

「仮装」と指定される事で、どうしたら主賓を喜ばせ、他のお客さんを和ませ、かつ自分も楽しめるか、ということを皆が考えて当日を迎えたことが実感出来ました。私もとても楽しみました。

ドレスコード一つでも、その場に求められる空気をしっかりとかつスマートに伝えられるんだなぁ、と改めて。幹事さんたちの心配りの勝利ですね。

小鳥のサンキャッチャー ― 2013年03月06日 23:36

モニター下に置いてあるクリスタル、午後のごく短い時間ですが光を捉えてキラキラと美しい色をまき散らします。

これが何とも言えない気持ちよさで、根を詰めている時でも、ほっと一息を入れてくれます。

ところで、窓辺において太陽光を部屋に拡散させるインテリアを「サンキャッチャー」と呼ぶそうです。窓に吊るすタイプが主流ですが、こういう形の楽しみのある方が長く楽しめそうですね。

サンキャッチャー

http://ow.ly/iuXTy

これが何とも言えない気持ちよさで、根を詰めている時でも、ほっと一息を入れてくれます。

ところで、窓辺において太陽光を部屋に拡散させるインテリアを「サンキャッチャー」と呼ぶそうです。窓に吊るすタイプが主流ですが、こういう形の楽しみのある方が長く楽しめそうですね。

サンキャッチャー

http://ow.ly/iuXTy

最近のコメント