ダメマシンクリニック75【コンビニの新コーヒーマシン:多重コミュニケーション不全】 ― 2017年07月14日 10:00

みなさま

おはようございます!

みなさまこの夏はどちらかへ行かれますか?

私は知人からモンゴル旅行に行ってきたお話を伺いまして、旅情が募っております。。

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、厚木のコンビニで見かけた新型のコーヒーマシンです。

ダメマシンクリニック75【コンビニの新コーヒーマシン】

新商品のカフェラテ(正しくは製造方法の違う商品からの切り替え)の登場にともなって新設されたマシンですね。

旧型は以前から各地で多くのダメ出しを受けてきたマシンです。注目を浴び、大量の指摘を受けてきたからには、、と思いましたが、登場早々にダメ出しされていますね。

詳しく診ていきましょう。

1:注意書(ボタンの押し間違いによる返金交換は出来ないこと)

2:誘導(カフェラテは左側へ)

3:表示(カフェラテ)

4:注意喚起(カップの置き間違い)

5:表示(コーヒー)

新型マシンは、カフェラテ用の抽出システムとコーヒー用のシステムを並べた構造になっています。従来のデザインを横に並べ、文字とボタンの色の差で誘導するようになっています。従来のマシンは設置から年月が経ち、利用者が学習したことによってダメ出しのないマシンも見かけるようになっていました。しかし、もともと誤操作を誘発しやすいデザインでしたから、並べた事によって複雑さ、間違えやすさが再び表面化したといえるでしょう。うーん、、残念。

ここでコンビニコーヒーを利用されない方に簡単なご説明を。

まず、レジで飲みたいもの(コーヒー・アイスコーヒー・カフェラテ・アイスラテ)のカップを購入ます。

次に、自分でマシンにカップをセットし、購入した飲み物のボタンを押します。

飲み物の抽出が終わったらカップをとり出し、砂糖やミルクなどお好みのものを入れて出来上がり、です。

ここで問題なのは、利用者が「購入」と「マシン操作」の二度にわたり、意思決定と伝達を行わなければならない、という煩わしさです。「ものを買う」という流れ(行為)の中で、精算した後にもう一度商品を指定する、というのは心理的な二度手間となります。極端な言い方をしますと「お金を払い終わっているのに正しい商品が受け取れる保証がない状態」なのです。大分見慣れましたけれど、他にはあまりないシステムなのですね。(似たような「食券」の方式では、通常は購入した食品が出てきます。また、悪知恵が働く人はここを悪用している事でしょう。)

無自覚でも心理的ストレスがかかっていると誤操作しやすいものです。その上、小さな文字をしっかりと読む必要がある、、。ケアレスミスが起きやすいのは当然と言えるでしょう。

【診断】

従来マシンの「コミュニケーション不全」が治癒されないまま、新たな操作系が加わった事により混乱を招いていますので「多重コミュニケーション不全」と診断とます。

【処方】

では、処方です。

応急処置では「2つのマシンが並んでいること」「カフェラテは新しいマシンで出す必要がある事」を強調します。

メーカーによる治療では、意思決定を購入時の一回で済ます方法を処方します。

処方01:応急処置

応急処置では、以下の様にするのがよいでしょう。

・左右がそれぞれ独立したシステムであることを明確にする。(ラインをいれる。)

・イラストを用いた大きな誘導表示をする。

・誘導は利用者との接点である「カップ」「ボタン」のそれぞれの近いところで行う。

人は「文字」より「絵」を先に見るようにできています。そして、文字は「読む」行為が必要ですが、絵には要りません。ですので、対象が具体的なものであればイラストやピクトグラムがあれば「一目瞭然」となるのですね。

ここに使ったイラストは、みんな大好き「いらすとや」さんのものです。フリー素材なら絵が苦手という方にも積極的に使っていけるでしょう。

この処方は、、

従来マシンは利用できる利用者さんが対象で、

カフェラテかコーヒーかを明確に分けることが主目的、です。

従来マシン、といいますか、従来のシステムの治療はされていません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下2015.11.20付

【オペレーション全体から操作系をデザイン】

そこで、以下の様なオペレーションを考えて見ます。

・意思決定は一度で済ます。(購入の際の一度)

・操作は単純化する。

マシンはボタン一つです。

自動で購入したメニューがドリップされます。

ホットの小が作られているところです。

上部の液晶(現在ほとんど認識されている様子が伺えていませんが、せっかくなので活用します)に「購入したメニュー」を表示させます。

ボタンは「操作を受け付けたこと」と「正しく動作していること」を示すために、メニューに合わせた色のイルミネーションを付けます。

このオペレーションでは「購入商品が何かをマシンに伝える仕組み」が必用です。

例えば、、

・購入したカップにタグがあり、それをマシンがセンシングしてメニューを判断。

・さらに、レジから「購入済」と「メニュー」の情報が連動する。

このオペレーションでは、意思決定は一度(商品を選びや金を支払うまで)であり、あとは唯一の操作を実行(カップをセットしてドリップボタンを押す)すればよい、となります。

また、このシステムでは以下の効果も期待出来ます。

・故意の誤操作(Rを購入してLを押すなど)や未購入での操作を防ぐ。

・メニューが増えてもシステムのソフトウエアだけで対応が可能。

なお、既存のシステムが、、

・専用マシンであること。

・蓋と連動したセンサーが働いていること。

・レジを含めて比較的早い周期で装置が刷新されること。

などから、この案は十分に実現可能なのでは、、と考えます。

(引用終わり)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記内の「購入商品が何かをマシンに伝える仕組み」は、最近のレジなら「レシートにコードをプリント」でもよさそうですね。システムの更新頻度も高く店舗数が多いことを考えれば十分現実的だと考えます。

念のため店舗数を見ておきましょう。

国内で2万弱、海外店舗をいれると6万強。

コーヒーマシンだけでなく、様々なローカルカルチャーに合わせて、農産物の供給と消費をシステムにするくらいのインパクトが出せる規模感でした。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.: 75

対象:コンビニの新コーヒーマシン

設置場所:厚木セブンイレブン

報告者:有限会社ディーエムシー

報告日:2017.7.14

症例:多重コミュニケーション不全

ダメ度:××××(マシン単体では処置し切れない)

応急処置:表示追加修正

治療方針:外科「センサー追加/操作系再考/表示系再考」

内科「システム連携」

皮膚科「表示計画再考」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

ダメマシンクリニック74【イコカのチャージマシン:表示失調および軽度の誤形】 ― 2017年06月25日 15:00

みなさま

こんばんは!

金曜日に更新の予定でしたが所用があって今日になってしまいました。楽しみにして下さっていた方にお詫び申し上げます。

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、大阪のJRの駅で見かけたイコカのチャージマシンです。

ダメマシンクリニック74【イコカのチャージマシン】

JR京橋駅の改札前に設置してあるイコカのチャージマシン、以前から気になっておりました。いつも足早に通り過ぎてしまうのですが、今回初めて立ち止まって拝見しました。

1:表示(使用可能カード)

2:誘導(カード)

3:表示(カード挿入口)

4:注意書(つり札)

5:注意書(紙幣の入れ方)

6:注意書(旧札の使用不可)

1の表示は、下のLEDに干渉していることから後から追加されたものと推察します。

他はカードの扱い方(2〜3)と紙幣に関する注意書(4〜6)に2分されますね。

このチャージマシンは経年を感じさせる外装、押しボタン式のインターフェイス、「旧札」の表示から、イコカの導入と同時期または数年以内に設置されたものと推察します。イコカは2003年、新札は2004年とのことですので、2004〜5年頃のものでしょうかね。

そして、この頃の機器やサービスを思い起こせば、ダメ出しの背景が見えてきます。一つづつ見て行きましょう。

まず自動販売機とATMです。

当時、高額紙幣が扱える自動販売機では珍しかったはずです。紙幣が使えても千円札のみで、硬貨しか使えない自販機もまだまだ現役でした。

銀行のATMでは高額紙幣が扱えましたが、札束を一度に扱える(紙幣投入口が大きく開く)タイプが、店舗内の少し狭まった場所に設置されているのが普通でした。

また、コンビニATMも普及していましたが、設置場所には今見かけるものよりも慎重な設置基準でしたよね。(一番奥にあったり、壁が設けてあったり、など。)

つまり、この頃(2004〜5年頃)は、このチャージマシンのようなオープンな環境で高額紙幣を扱う自動機器を扱うことは希でした。

例えば一万円札しか持っていない利用者が「2,000円だけチャージしたい」という時、「このマシンはおつりを出すことが出来るのか?」と疑問に思っても不思議ではなかったのですね。

そして、複数の紙幣を挿入するという行為も他にはありませんでした。

したがって、紙幣に関する注意書は、設置当時においてはとても有用だったと推察できます。

次に「カード」の扱い方です。

非接触カードの普及期ではありますが、プロトタイプの実験も良好で「タッチ」という動作イメージは充分に周知されていました。しかし、交通系の電子マネーは「おサイフケータイ」とともに2004年頃からありましたが、それを利用できるのは一部の売店やコンビニに限られていました。(ちなみに、バスには2007年頃から普及していきます。このころから、「電車に乗る」以外の利用が普及していったようです。)

したがって、この頃の「タッチ」は「改札を通る時」の特別な行為で、カードの「非接触性」が充分理解されているとは言えませんでした。

ここで、このマシンを見てみますと、カードは「立て掛ける」ようになっています。突出させた円形の台に赤い矢印で誘導しているデザインからは、「非接触の特徴を示す新しい体験を提供する」という意気込みが感じられます。

しかし、「立て掛ける」という行為は他に例がなく、どのように振る舞うべきか、迷う利用者さんは少なくなかったことでしょう。「挿入口」という表示からは、「立て掛ける」より「入れる」方が、「カードにふさわしい行為」という認識があったことが伺えます。

【診断】

高額紙幣とつり札の扱いおよび非接触カードの扱いにおいて、利用者の認識とのズレがあったことが根本原因です。症状としては、紙幣に関しては「表示失調」と診断します。

カードについては、誘導したい行為(センサーの近くにカードを静止させる)と形状のシグニフィア(行為を誘発する形状のこと。アフォーダンスとも。)にややズレがありましたので「軽度の誤形」と診断します。

【処方】

では、処方です。

一般に、誤形に伴うシグニフィアの間違いは、表示で解決することが殆ど出来ません。それは、「人は形態や状態の情報を優先する」からです。ですので根本的にはカードを置かせる形を直す必要があるでしょう。

しかし、経年による「利用者の認識の変化」を考慮しますと、「利用者がここにカードを置く」ことはある程度一般化されたと考えてもよいでしょう。(これはこのマシンのダメ出しによる周知ではなく、非接触カードを利用する場面が多様化したためです。)

従いまして、応急処置は現状の追加表示のままとします。

今回は、「新しい方法(ここではカードの置かせ方)が受け入れられるようにするにはどうしたらよいか」という重要なポイントがありますので、当時の環境にさかのぼって可能であった治療を処方したいと思います。

処方01:応急処置

現状の追加表示のまま。

ただし設備刷新時に同等のマシンが設置された場合は、表示は最小限にとどめる。

処方02:メーカーによる治療(センサー部のみ)

当時(2004〜5年頃)の環境を考慮して、以下の様にします。

・センサーは水平にして、物を置かせる形(受け皿)とする。

・正面からみえる位置に誘導を表示する。

・「ここに置く」と文字で明快に行為を指示する。

この形は「置くこと」が明快です。誘導する行為が明確であれば、そこに戸惑いは生まれにくいものです。

ただし、「台に置くことが自然」だったとは言えません。この行為もまた「他に例のない行為」でした。「立て掛ける」も「置く」も、どちらも不自然ではありました。

しかし、普及に伴って自然になっていくのはどちらか、という観点で見れば「置く」方が優位であることは、当時関わった方なら言えるのではないでしょうか。

なお、既に普及していた「おサイフケータイ」を考慮して図に加えていますが、設置のタイミングによっては不可だったかもしれません。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.: 74

対象:イコカのチャージマシン

設置場所:JR京橋駅 改札外

報告者:有限会社ディーエムシー

報告日:2017.6.25

症例:表示失調および軽度の誤形

ダメ度:×(応急処置可)

応急処置:追加表示

治療:整形(外科)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

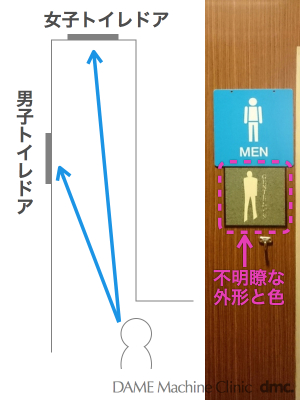

ダメマシンクリニック72【トイレのサイン:誤選による表示失調】 ― 2017年06月09日 19:30

みなさま

こんばんは!

横浜は梅雨のはしりの湿気た風が、港の方から気持ちよく吹いております。ちょっと汐の匂いがまざって、地元なのに旅情を誘うのですよね。

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、レストランで入ったトイレのサインです。

ダメマシンクリニック72【トイレのサイン】

トイレのサインほど、広く普及して認知されているものはないと思うのですが、それでもダメだしされてしまうことがアルのですね。診て行きましょう。

1:追加のサイン(トイレマーク)

既存のもののすぐ上に、別デザインのものが表示されています。

既存のものは凝ったデザインではありますが、判らないと言う程でもないような気もします。どういうことでしょうか・・。

トイレの位置関係を確認しますと、細長い廊下の突き当たりが女子トイレ、途中の左側が男子トイレとなっています。廊下の入り口からですと、女子トイレは遠く、男子トイレは角度がきつく、どちらも見やすいとはいえない状況です。また両方のサインを見比べるのは難しいでしょう。この状況では、色や明快な形のないサインでは、識別性がぐっと落ちてしまいます。(女子トイレの写真がなくてすみません、自粛しました。)

もう少し詳しくお話しますと、男女のサインが並んでいたら、デザインの差が見えやすくなります。もともとのデザインでも、並んでいたら見分けがつくと感じました。

しかしここでは、どちらか1ヶ所を遠目から見て、ぱっと「男子(女子)トイレだ」とわかる必要があります。見比べなくても識別できるようにするには、広く認知されている「色(赤系と青系)」「形(単純化された人型)」が必要なのですね。

【診断】

設置環境にあわないデザインが選定されたことによりサインの機能が充分に発揮されていませんので「誤選による表示失調」と診断します。

【処方】

では、処方です。

応急処置でかまいませんので、サインを貼り替えましょう。

処方01:応急処置

応急処置(表示貼り替え)は現状のもので機能していますが、以下の様にすると良いでしょう。

・遠目から見える色と形のサインを選定し、既存のものと差し替える。

もともとのデザインは、レストランの雰囲気を演出する意図があったと推察します。ですので、少しでも雰囲気を壊す要素は除きたいところです。

従いまして、貼り替える方がスッキリと収まって良いでしょう。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.73

対象:レストランのトイレのサイン

設置場所:横浜市

報告者:有限会社ディーエムシー

報告日:2017.6.9

症例:誤選による表示失調

ダメ度:×(応急処置で対応可能)

応急処置:表示貼り替え

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

ダメマシンクリニック71【駐車場の発券機:表示失調】 ― 2017年05月12日 17:30

みなさまこんばんは!

今日は暑かったですね!

日が暮れてきましたら「もう梅雨かな?」と思わせる湿った風が吹いて参りました。季節が行きつ戻りつしながら、夏のエネルギーを溜めているような感じが漂っております。

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、駐車場の入場ゲートにある発券機です。

ダメマシンクリニック71【駐車場の発券機】

1:表示と誘導(発券ボタン)

2:告知と誘導(定期券挿入口の故障)

3:表示(係員呼び出し)

1の発券ボタンは赤く「発券」と光るものでした(昨年は光っていました)が故障しており、表示もかすれております。少々見づらい状態ではありますが、発券ボタンの存在に気付かない利用者さんは極く少数と思います。ゲートが開かなければ「発券ボタンを押す」と理解するのは簡単ですもの。

しかし少数であっても、声の大きい方が強く主張された場合、何かしらの対応をしたくなるのも充分に想像が出来ます。

係員呼び出しボタン(3)も、もともとは控え目(意図的に目立たせない)でしたが、発券ボタンの表示を入れるとなれば、ここにも追加したくなるのは不思議なことではありません。

2の「定期券が駐車券発行口に挿入できる」はアナウンスがないとまったく判りません。従いまして直るまでの期間限定としましても、こちらの方が重要なと言えます。

【診断】

ボタンの「発券」の表示が見にくいことから軽微な「表示失調」と診断します。

【処方】

では、処方です。

発券ボタンは誘導(文章)ではなく位置を明確に表示し、定期券の誘導を大きく表示します。

処方01:応急処置

応急処置(追加表示)は以下の様にするのがよいでしょう。

・追加の誘導表示(1)を消す。

・もともとあるイラストを隠すように「発券ボタン」を表示。

・定期券の告知と誘導は大きくし、既存の情報を全て隠す。

かすれた「券発行」のイラスト(ボタンの位置を表す機能も担っていた)を上書きします。この位置に明瞭な表示があれば(文字を読まなくても)ボタンの位置を示唆することが出来ます。

定期券のイラストを隠すのは、ノイズを少しでも減らすための措置です。定期券の利用者の殆どはここに定期券挿入口があることを知っています。その位置に大きく告知を書くことで、遠方から見ても「いつもと違う」という状況が伝わりやすくなります。

ダメ出しの追加表示は、水平垂直に気を使って入れる方が望ましいです。「正しさに気を使っている印象」の方が安心感があります。

ところで、駐車券発行口が定期券挿入口を兼ねるのはここだけの特別な措置なのでしょうか。この場所の不具合の放置のされ方からすると、故障や誤挿入を想定したもともとの仕様(冗長性)にも見えますね。もしそうなら、素晴らしい配慮だと思います。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.:

対象:駐車場の発券機

設置場所:横浜市港湾部のホームセンター屋上の駐車場

報告者:ディーエムシー

報告日:2017.5.12

症例:表示失調

ダメ度:×(表示対応可)

応急処置:表示修正

治療方針:皮膚科「表示修正」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

ダメマシンクリニック70【エレベーターのボタン:経年変化による誤形および干渉障害】 ― 2017年04月28日 10:10

みなさまおはようございます!

明日からゴールデンウイークが始まりますね。近年は浮かれ気分の人ごみに混ざって、観光地を歩くのも面白いと思うようになりました。気が向いたら都会へ出てみようかな、、なんて思っております。

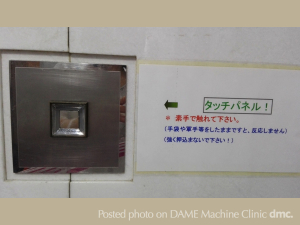

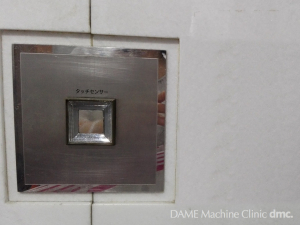

さて、今週のダメマシンクリニックはC.S.さんからご投稿頂きました、エレベーターのボタンです。

Cさん、ありがとうございます!

ダメマシンクリニック70【エレベーターのボタン】

投稿内容はこちら(写真とも)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんにちは。いつも楽しく拝見しています。

今日はエレベーターのボタンについて投稿します。

東戸塚某オフィスビルのものです。

エントランスのエレベータ呼出ボタンは

タッチセンサーです。

が、多くの人が押しこんで壊してる模様。

さらに、エレベータ内のボタンは

階表示はタッチセンサーですが

開閉ボタンは押すのです。

デザインが似ているのでよく迷います。

処方よろしくおねがいします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このボタン、どこかで使ったことがありそうなデザインです。パネルやボタンの細部が、30年くらい昔のものかもしれないと思わせます。(ざっとした画像検索では、出自の詳細は判りませんでした。)

早速、詳しく見て行きましょう。

エントランスホールのボタン

1:表示と注意書(タッチセンサー・素手での操作が必要)

「!」をつけて強調されています。文面からは手袋をしたままグリグリと押すくらいイライラする利用者さんが想起されます。

ちなみに、ここでは「タッチパネル」と書かれていますね。間違いではありませんが、パネルとは「盤(操作盤)」のことですので、より正しくは「タッチセンサー」の方が良いでしょう。念のためここからは「タッチセンサー」とします。

カーゴ内のボタン

扉の開閉は押しボタン、階指定はタッチセンサーとなっています。

「同じような外観でありながら振る舞いが異なるものの混在」が原因なのは明らかですね。「押す」と「触る」では手のアプローチも指の力の掛け具合も大きく異なります。押せると思ったボタンが押せないと、場合によっては突き指してしまうくらいですもの。(私の周囲だけでも複数の実例がありました。)

原因は明快ですが、何故この様なデザインとなってしまったのか、、疑問が残ります。

ちょっとお話が飛びますが、ここで「押しボタン操作」の変遷について思いを巡らせてみましょう。

機械式の操作盤は、回転(ハンドル、スクリュー等)と移動(レバー、スライダ、ボタン、キー等)の物理的な変化を装置に与えるものが並びます。古くからある装置の中で、押しボタンに近いものとしてはピアノやオルガンの鍵盤があります。後にタイプライターが登場しましたが、これらの操作イメージは「叩く」です。

日本の家庭に普及した装置では、ガス式の炊飯器の短いレバーを押し下げるものが押しボタンに近いでしょうか。商店ではレジスターもありましたね。機械式の「ボタン」は実際には短いレバーでしたから、いずれも指でしっかりと力を伝える必要のあるものです。この操作イメージは「押し込む」です。これらの作法が、電機式の装置にも引き継がれていきます。

一方、エレベーター自体は紀元前からあるそうで、電動のエレベーターは19世紀からあったそうです。20世紀になって普及したものの操作にはレバーやボタンなどが使われていました。ただし長い間、利用者自ら使う機会は少なく、運転手が操作していました。(エレベーターガール、いらっしゃいましたよね。)

一般的に「エレベーターのボタンを押す」という経験は、日本では70年代からのマンションブームでしょう。都市部のマンションに住まう一部の方々には「押しボタン」が身近になっていきました。この頃のボタンは機械式のボタン同様「しっかり押す」イメージです。

70年代はまた、掃除機、洗濯機、扇風機、ステレオなどなど、多機能化が進んだ家電製品の買い替えが加速し、家庭内で(レバーや回転式のスイッチにかわり)押しボタンが身近になりました。操作イメージはここでも「しっかり押す」イメージでした。

80年代に入り「プッシュホン」と「リモコン」が一般化します。電話とテレビの普及率は高く、地域の偏りもなく、年齢層にも関係なく使われました。前後して電卓がオフィスに、次いで家庭内に普及します。いずれも数ミリのストロークで、電子機器を操作するものです。他の家電製品にもこのタイプ(小さいストローク)の押しボタンは広く隅々まで普及しました。「ちょっと押す」という操作イメージが確固たるものになりました。

80年代はまた「タッチパネル」が普及を始めた時代でもありました。郵便局や銀行等のATM、最先端であったカーナビを筆頭に、ブラウン管(後に液晶)に透明電極や感圧センサーを被せたものが普及しました。この頃の操作イメージは当時の他の押しボタン同様「ちょっと押す」でした。「このボタンでいいかしら?」等とボタンに指を置いた状態で思案するのが普通でしたから、鈍感な方が都合良かったのです。

「タッチパネル」は静電式のiPhone(2007)が登場するまで感圧式が標準でした。80年代から2008頃までの四半世紀の間、電子機器の押しボタンは「ちょっと押す」がスタンダードだったのです。

日本でスマートフォンがブレイクしたのは2012年、それよりも前にiPhoneやiPadが身近になっていたこともあり、これ以降急激に「触る操作」のイメージが一般化します。数年前から炊飯器や冷蔵庫などの家電のUIにも採用が増えています。これは「触って操作する」が普通になったことを表しています。

さて、今回のボタンに話を戻しましょう。

このボタンの(源流の)登場時期は、早くてマンションブームの70年代、遅くともタッチパネルが普及する80年代にはあったと拝されます。しかもそれは「押しボタンそっくりのタッチセンサー」という、今回の根本原因から読み解けるのですね。

まず、上で見てきましたように、押しボタンの「押す距離」や「必要とする力」は、一貫して小さくなっていきました。ですから、押しボタンがまだ「しっかり押す/ちょっと押す」ものであったころは、比較的に軽く押せるボタンに価値があると見なされました。静電式のボタンを使う意味(先進性、高級感など)があった、ということですね。

次に、「しっかり押す/ちょっと押す」が普通の頃のボタンは、当然「押す形」をしていました。世の中にはまだ「触る」操作を誘発する形がなかったのですから、タッチセンサーに触ってもらうためには「押しボタン」の姿をする必要があったのです。

利用者を含め「軽く押す」ボタンという認識であれば、押しボタンの形をしていても問題にはなりません。違和感に気付いた人がいたとしても少数意見に留まり、それよりも「先進性を感じる」「かっこいい」「高級感がある」という評価が勝ったのでは、、と拝します。

そしてこの推察がもっとも当てはまるのは80年代前後(昭和の終わりから平成にかけて)でしょうか。

そして、その頃の日本のものなら少々の力では壊れません。もともと公共のものですので安全率を大きくとっている上、操作イメージである「押し込む」に耐えられるように設計しているはずですから。

もし、ここのボタン壊れたのなら通常経年劣化、または悪意による破壊の可能性が高いと言えるでしょう。

【診断】

時代を経て、操作にかかわる形態そのものが誤りになってしまいましたので「経年変化による誤形」と診断します。

また、形態のアフォーダンス(シグニフィア:押す)と、操作(触る)が干渉していますので「干渉障害」を併記します。

【処方】

では、処方です。

誤形に伴うアフォーダンス(シグニフィア)の間違いは、表示で解決することが殆ど出来ません。それは、「人は形態や状態の情報を優先する」からです。(参照記事)

したがって、根本的な治療は使用性の高い「押しボタン」に統一することです。

そこで、根本治療が出来る(設備のアップデート)まで、利用者の習熟パターンを考慮した追加表示での応急処置を処方します。

処方01:応急処置(追加表示)

追加表示を以下の様にします。

・基本である「操作部のすぐ上」に小さく表示。

・説明、注意書などの大書はしない。

このボタンは初見のユーザーが最初に触れるインターフェイスですから、これがタッチセンサーであることが伝わることが大切です。現代はタッチセンサーが、どの様な使い方をしなければならないかまでを含めて一般化していますから、どの様に使うべきかもわかるでしょう。ですので注意書きも不要と判断します。

なお、カーゴ内のボタンも全て(開閉ボタンも含めて)タッチ式という誤認の可能性が出てきます。しかし、開閉ボタンは階指定ボタンより優先順位が低い(階指定が出来ないと目的の操作ができないが、開閉ボタンは省略できるため)こと、現状でもカーゴ内のダメ出しの必要がないこと、逆の誤認(タッチセンサーを押しボタンと思うこと)より危険性が少ないことから、表示はここだけに留めておきましょう。

ところで、押しボタンの操作イメージはただ「押す」だけではありますが、「力と量」は利用者さんにより大きく異なります。

特に「しっかり押し込む」イメージをもった利用者さんにとって、「ちょっと押す」ボタンは壊れやすいものになってしまいます。

今の技術、今の操作イメージだけでなく、その機器を触る方々がもってらっしゃる操作イメージを設計に反映して頂ければと思います。

壊されやすい「ちょっと押す」ボタン。(以前の記事)

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.: 70

対象:エレベーターのボタン

設置場所:横浜市内 オフィスビルのエントランス

報告者:C.S.

報告日:2017.4.17

症例:経年変化による誤形および干渉障害

ダメ度:×(応急処置可)

応急処置:整形(外科)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

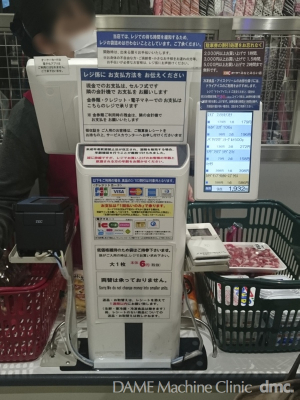

ダメマシンクリニック69【スーパーのレジ:エクスキューズ過敏症】 ― 2017年04月14日 10:10

みなさま

おはようございます!

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、みなとみらい地区に新しくできた大型スーパーのレジです。E.A.さんよりご報告を頂き、行って参りました。Eさん、ありがとうございます!

ダメマシンクリニック69【スーパーのレジ】

レジマシンの背面にびっしりと、、ダメ出しもあるようですね。

レジの並びには精算機が設置されています。現金による支払いはこちらを使うようになっています。

レジの入り口はこんな感じです。

では、それぞれ詳しくみてみましょう。

まず、レジマシンの背面は、、

1:注意書(専用アプリの使用不可)

2:注意書(レジの袋詰めはしない)

3:案内表示(駐車料金について)

4:誘導表示(支払い方法を告知する)

5:注意および誘導表示(酒類販売について)

6:案内表示(ポイントについて)

7:注意書および案内表示(有料レジ袋・両替不可・返品について)

精算機では、、

8:案内表示(使用方法)

レジの入り口には、、

9:おわび(実習生による不手際)

これはレジ打ちの方とは関係なく、全てのレジで常設されていました。

ふー、、なかなかの量ですね。これら全てに目を通さないとお買い物が出来ないということはないはずですけれど、、。

実際のところ、私自身も何度か利用しましたが、私にとって精算時に必要だった情報は、「現金での精算は別」ということだけでした。

また観察した限りでは、明らかに困っておられる方も、丁寧に読まれている方もお見かけしませんでした。

あらためて、追加表示されている情報を確認してみますと、、

不慣れなこと、出来ないことへのエクスキューズが6点(1・2・5・6・7・9)

お客さんの誘導が2点(4・5)

案内表示が2点(3・7)

となっています。

まだオープンして数ヶ月ですのに、クレームを先回りした表示で埋め尽くされています。顧客は「いつクレームをつけてくるか判らない厄介な相手」という認識があるようです。

さらに「不手際のお詫び(9)」が常設されていることからは、「何があっても文句を言うなよ」という思念がこぼれ出ていて、「クレーマーの相手は懲り懲り!」という悲鳴すら聞こえてくるようです。

しかし、残念ながら大量の文字情報は読んでもらえません。したがって、必ず確認しなければならない肝心な情報(ここでは精算方法)が埋もれてしまっています。さらに「ここはクレームが多い」「対応もきっと悪い」等のネガティブな印象を与えています。

【診断】

事前に告知しておきたい情報への過剰な意識による「エクスキューズ過敏症」と診断します。

この症状には、「しばらく利用者がとどまる空間」「表示しやすい場所」があれば、何かしらの表示をしてしまう、という特徴的な傾向があります。つまり、時間と共に表示が増えてしまいます。

【処方】

では、処方です。

必要な情報を整理します。

処方01:応急処置

応急処置(表示整理)では、優先度の高い「現金での精算は別」という情報が、自然と目に入ってくる方法をとります。

・現金精算機の上に、遠方から視認できる表示を追加する。

・レジ前の表示は無くす。

・精算機の使用方法の案内は残す。

まず、レジに並ぶ前から目に入ることが大切です。精算している人がいれば、その方々の挙動とあわせて流れを掴むことが出来ます。「あー、あそこでお金を払うんだな」という映像的なイメージですね。

あわせてレジ前のエクスキューズをなくして、誘導と案内を整理して表示するのがよいでしょう。この際、情報提示場所についても店内外ひろく勘案してご検討されることをおすすめします。(具体例は割愛します)

なお、悪意のあるクレーマーは経験豊富な専門の方を雇用して対応するのがよいようです。今後スーパーはますます自動化が進むと言われていますから、例えば、レジは全てセルフ化(自動化)し、クレームを含めた個別の対応を専門的に行う人員を数名配置する、などが想起できます。ATM普及時の銀行窓口の運用に似ていますね。

ところで、精算は顧客との重要な接点のため、その品質には配慮されるはずでしょう。程なく普及する「自動化された精算」の品質を考えますと、複数の人員がいる今のうちに、クレームを恐れずに知見をためて置かれることをおすすめします。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.:

対象:スーパーのレジ

設置場所:みなとみらい

報告者:E.A. 有限会社ディーエムシー

報告日:2017.4.13

症例:エクスキューズ過敏症

ダメ度:ー(マシンの問題はない)

応急処置:表示修正

治療方針:このマシンを含めたシステム全体の精密検査による治療計画が必用

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

ダメマシンクリニック68【多目的トイレの自働ドア:過動】 ― 2017年03月31日 10:10

みなさま

こんにちは!

昨夜は天の川が見たくて夜中に車を走らせました。春らしい夜霧の中、肉眼では見えなくてもCCDにはうっすらと。新年度を前に気分を新たにして参りました。でもちょっと眠いです(笑)

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、多目的トイレの自働ドアです。

ダメマシンクリニック68【多目的トイレの自働ドア】

ランドマークタワーの多目的トイレの自働ドアです。大小の丁寧なダメ出しがされていますね。

詳しくみてみますと、、

1:注意書(利用者がドアを閉めないと照明が消えてドアが閉まる)

2:誘導表示(TOUCH)

3:注意書(ドアに注意)

注意書(1)によりますと、30秒以内に利用者がドアを閉めなければ、自動でドアが閉まり照明が消えるそうです。書かれてはいませんが、30秒の経過で自動的に「利用者がいない」と認定され待機状態に戻るのでしょう。待機状態とはつまり「外から開けられる」状態ですから、もしかりに、自動で閉まった状態で用を足していたとすると、、ちょっと恐ろしいですね。(もちろん、照明が消えた時点で通常ではないと感じて何かしらの行動を起こす人が多数だとは思いますが)

次に「TOUCH」(2)と誘導されていますから、センサーが働くように手をかざすのが難しく、またあわせて、ここで日本語が読めない方をフォローしようと言う意図がくみ取れます。

そして、自働ドアの開閉に関する注意書(3)からは、ドアの挙動が予測できずにぶつかってしまう事があると読み取れます。

いずれもこの自働ドアは、利用者が使うには少し難しいモノになってしまっていると推察できます。ドアの開閉の何が難しいのでしょうか、、。

多目的トイレのドアはほとんどが引き戸タイプで、開閉は「手動」「押ボタン式電動」「センサー式自動」の3タイプがあります。(派生含む)

また、ドアですから「施錠・解錠」が必要ですが、電動と自動は施解錠が省略されています。まずここが利用者さんにとって判りにくくなりがちなところです。

しかし何と言いましても、ここでは「30秒後に閉まる」ということが、事態を複雑にしていると言えそうです。「30秒」という時間制限があることで、「速く正確に」使用してもらう必要がでてしまっています。速さは習熟が必要です。観光地のトイレですから始めての方も多いはずですよね。「えーっと、、」と装置の使用法をさぐっている間にドアが勝手に閉まり真っ暗になってしまう、、やっぱり恐ろしいですね。

【診断】

待機状態に強制的に移行することが原因ですので「過動」と診断します。

【処方】

では、処方です。

応急処置では、必要な情報がぱっと見て頭に入りやすい工夫をします。

メーカーまたは設置者による治療では、過動状態の切除を行います。

処方01:応急処置

表示を以下の様にします。

・個別の追加表示を削除し、大きな表示ひとつにまとめる。

・イラストを添えて、動作をイメージさせる。

「手をかざす」という行為を図化します。

あわせて「ドアが閉まる」という動作を図示し、利用者さんの行為とマシンの結果を関連付けます。この関連付けされたイメージがあれば、「ドアに注意する」ということも自然と行える(確率が上がる)でしょう。

イラストはテプラでは難しいですが、こちらの運用管理者さんは丁寧な表示を作られていらっしゃいますので、ぜひ挑戦してみてくださいませ。

処方02:治療

メーカー、または運用管理者によってプログラムを以下の様にするとよいでしょう。

・強制的に待機状態に戻すプログラムを削除。

・ドアを閉めないままの状態が充分に長い時(15分以上)は、「気付くきっかけ」として「照明を半分落とす」等の、実害のない範囲の変化を与える。

慌てる必要がない、ということが大切です。

たとえ使いこなすことが難しいセンサーであっても、無駄な情報がなく、落ち着いて見られれば多くの方が使えるでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで、多目的トイレの自働ドアは以前にもご紹介しましたが、手をかざすタイプのセンサーは心地よく使うことが大変難しいものですね。それでも使用が増えているのは「非接触」に価値を置いているからのようです。

2000年代に入り、SARS、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザの流行が多発していますが、やはり、公共の場所で手の触れる部位の感染リスクはとても高いとのこと。

・・なら仕方ないか、、となりそうですが、実際には非接触センサーに触ってしまうことも多いのですね、使いにくいんですもの。今回の事例でも「タッチせよ」と接触を促していますし、、。

結論から申し上げますと、ドアは混乱のない手動式(電動アシストがあればなおさら良いです)にして、多目的トイレの外側にもう一つ手洗いを設けるのがよいでしょう。感染予防にはトイレから離脱する最後のシークエンスに「手洗い」があることが重要です。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.68

対象:駅の多目的トイレ

設置場所:ランドマークタワー

報告者:有限会社ディーエムシー

報告日:2017.3.31

症例:過動

ダメ度:××(治療が望ましい)

応急処置:表示修正

治療方針:外科「切除」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

ダメマシンクリニック67【駐車場精算機:適応症なし(ただし運用習慣の改善が望ましい)】 ― 2017年03月24日 18:00

みなさま

こんにちは!

横浜は日が影って来たと思ったら風も出て参りました。週末に開花が予想されている桜の露払いならいいですね。

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、先週に引き続き駐車場精算機です。

ダメマシンクリニック67【駐車場精算機】

野毛の裏道にある2台だけのコインパークの精算機なのですが、べったり貼られたガムテープが目立っていますね。私自身の好みから申し上げますと、なかなか味のある佇まいですね。

詳しく見て見ましょう。

1・2:マナー表示(タバコ、ゴミのポイ捨て禁止)

3:修繕と思われるガムテープ

よく見るとマシン自体のダメ出しではありませんが、全体としては雑然とした印象が強いですね。マナー表示からは運用者さんの「この場所を綺麗に保ちたい」という気持ちが伝わって来ます。

想像しますと、繁華街の裏道の角に自販機のあるスペースですから、タバコを一服したり電話をかけたり、少しのあいだ溜まって何かをする人もあるでしょう。その時、吸い殻や手持ちのゴミをつい捨ててしまう場面は容易に想像できますね。

設置環境を改善したいという意図が読み取れるものの、全体から感じられる雑然とした印象がとても強く、ゴミが散らかっている雰囲気に(意図とは反していますが)あってしまっています。。

【診断】

早速診断して参りましょう。

まず、マシン自体のダメ出しはありませんし、使用に困ることはないので「適応症なし」と診断します。

また、設置環境の改善が望まれていますので、「運用習慣の改善が望ましい」と併記しておきます。

【処方】

では、処方です。

運用習慣の改善とあわせて処方します。

処方01:運用習慣

・定期的にメンテナンスを行い、初期状態を保つ。

・マナー表示をなくす。

・(これまで通りに)周囲を清潔に保つ。

剥がれた塗装や表示は、その都度修繕するのがよいでしょう。業者さんに頼らずともDIYでやれる範囲で充分だと思います。

設置されている所は、既に清潔に保つための注意と努力が払われていると感じられますので、それを続けるのが良いでしょう。

定期的なメンテナンスと周囲を清潔に保つことによって、「この場所にはいつも人の目が届き、手が入っている」という雰囲気が宿ります。「人の振る舞い(=マナー)」には、文字よりも雰囲気の方が効果的に伝わる事が多いのですね。

(ただし、周辺の雰囲気の影響を強く受けるので、効果の持続や強化には長期的な努力が必要です。)

雰囲気によって人の振る舞いが変わる事例として一番有名なのは「割れ窓理論」でしょうか。割れた窓を放置するとやがて地域がどんどん荒んでいくと言うものです。

ポジティブなものでは投げ銭入れや募金箱に最初に入れるお札がありますね。

また、マナー表示が返ってマナー違反を誘導した例では、昭和の時代の鳥居マークがありました。お判りになりますか?「立ち小便禁止」に添えて使う良心に訴えるマークでした。ところが「ここはそういうところである」というアピールになってしまうという驚くべき調査結果もありました。いつしか行為自体が社会から受け入れられなくなり無くなっていきました。

タバコやゴミのポイ捨ても、社会から排除されつつありますから、やがてそのマナー表示もなくなって行くことでしょう。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.: 67

対象:駐車場精算機

設置場所:野毛(横浜市)

報告者:有限会社ディーエムシー

報告日:2017.3.24

症例:適応症なし(ただし運用習慣の改善が望ましい)

ダメ度:-

治療方針:運用習慣の改善

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

ダメマシンクリニック66【駐車場精算機:配置性誤誘導および表示失調】 ― 2017年03月17日 10:10

みなさま

おはようございます!

昨日は昼夜続けて、おめでたい会合に出席させて頂き、興味深いお話と美味しいごはんに、むねもおなかも一杯になって戻って参りました。今日お会いした方々に触れ、いわゆるコンフォートゾーンはとても大切ですが、あえて切っ先に向かって行くことでしか出来ない仕事が沢山あるなぁ、と改めて思いましたです。

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、駐車場の精算機です。鉄骨で二層化した平置きの大きいタイプの駐車場です。

ダメマシンクリニック66【駐車場精算機】

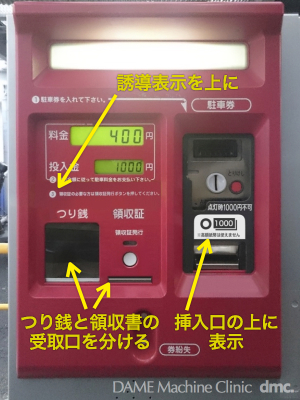

中央に大きく、現金投入部分に小さくダメだしされていますね。

詳しく見て見ましょう。

1:注意書(領収書の取り扱い)

2・3:注意書(紙幣の種類)

1の「領収書が完全に切れるまで引っ張らないで下さい」からは、急いでいる利用者さんが待ち切れずについ引きちぎってしまう、と言う状況が想像されます。

2・3の「高額紙幣使用不可」は、「1000円札」の表示が遠いため追加されたのでしょう。これは駐車場精算機に多いダメ出しです。

さて、ここは「領収書を引きちぎってしまうほど急いでいる(苛立っている)利用者」さんが多い特別な場所なのでしょうか、それとも何か別の問題があるのでしょうか、、。

精算から領収書発行までの手順を、「利用者→マシン」の流れで確認してみますと、、

1)駐車券を挿入 → 精算金額が表示される

2)紙幣硬貨を投入 → つり銭があれば排出される

3)領収書発行ボタン押下 → 領収書が排出される

4)つり銭と領収書を受け取る

(つり銭を受け取った後に領収書発行ボタンを押すことも可能)

この流れの「3」の時、領収書が出てくるのは「既におつりが出ている受取口」です。

利用者さんは精算機を前に財布を開いた状態でいるのですから、領収書が出切らないうちに、つり銭を取ろうとするのは自然な動作と言えます。

そして「つり銭を取ろうとして手を入れた状態」で、領収書が手に触れたとしたらどうでしょう、このまま領収書を受け取りたくなっても不思議ではありませんね。手で遮られてよく見えなくても、引っ張ってしまいたくなることもあるでしょう。

つり銭のある受け取り口に、領収書がゆっくりと出てくることが「引きちぎってしまう」利用者さんを誘発していると言えます。

【診断】

つり銭と領収書の出口が共通であること、マシンのシーケンス、利用者の動作のタイミングが重なってしまったのが原因ですので「配置性誤誘導」と診断します。なお、領収書の発行が充分に速ければこの限りではないことを申し添えます。

また紙幣投入口の表示が不適切ですので「表示失調」を併記します。

【処方】

では、処方です。

応急処置でも利用できますが、誤誘導を文字で制するのは難しいので、メーカーにおける治療が望ましいでしょう。

処方01:表示による応急処置

表示を以下の様にします。

・領収書の注意書を受け取り口の透明カバー上に表示する。

・紙幣の表示は挿入口の上に大きく一つだけとする。

領収書の注意書きは、受取口の中のことについてですので、カバーの上に表記します。透明なテプラで白文字が読みやすいでしょう。

紙幣挿入口の表示は、基本に則っりすぐ上にひとつだけ、大きく表示します。使える方(1000円)を大きく、使えない方(高額紙幣)を小さくするのも基本通りです。

さて、表示失調は追加表示で改善できますが、誤誘導は難しいです。特に視覚以外の自然な誘導は強烈です。今回の場合は「領収書が手に触れる」ことが大きな意味を持っていますので、それを物理的になくすことが望ましいでしょう。

処方01:メーカーによる治療

メーカーにより以下の様にするとよいでしょう。

・つり銭と領収書の受け取り口を分ける。

・誘導表示は、操作する範囲の上に表示する。

・紙幣挿入口の表示は処方01と同様に、挿入口の上に大きく一つだけとする。

領収書の排出口をわけ、前に出しました。物理的につり銭と領収書の受取口を分けることで、誤誘導の誘発を無くしています。

今回の例は屋根(2階部分)がある環境でしたので問題は小さいですが、単体が屋外に設置される場合は、風や雨で無くしたり汚したりするリスクが増えます。

実際の治療では、外観はそのままで、領収書の発行が済んでから受け取り口に落ちるように内部の装置を変えるのがよいでしょう。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.:

対象:駐車場精算機

設置場所:横浜市内

報告者:有限会社ディーエムシー

報告日:2017.3.17

症例:配置性誤誘導および表示失調

ダメ度:×(治療が望ましい)

応急処置:表示修正

治療方針:外科「再配置」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

ダメマシンクリニック65【駅構内のサイン:誤設】 ― 2017年03月10日 10:00

みなさま

おはようございます!

はっくしょん、、おや、暫くおさまっていたヤツが復活してきたのでしょうか。「認めたら終わり」といって気付かないふりをする方も多いという、その名を呼ぶことも忌み嫌われるという、あれ。私ももう少しそっとしておこうと思います(笑

さて、今週のダメマシンクリニックはこちら、駅構内のトイレを案内するサインです。Yさんから「水道橋のトイレは入り口にダメ出しがいっぱいだよ」とご報告頂きました。Yさん、ありがとうございます!

ダメマシンクリニック65【駅構内のサイン】

Yさんより報告を受け、近くに赴いた際に写真を撮って参りました。

比較的新しいトイレですが、入り口に沢山ダメだしされていますね。

出来て早々に迷われる方が沢山いらしたのでしょう。

あらためて確認しますと、、

1〜3:案内表示

こちら側にも、、

4:案内表示

既に「おや?」と思われた方もいらっしゃるでしょうね。動線に沿って確認してみましょう。

構内でトイレを探す場合、案内板があればそれに従います。ここでは上方のサインから、左にトイレがあることが判ります。

ちなみに、この写真右手が改札口ですから、ホームから降りてきて、トイレを探している方は左へ、改札を通る方は右へと流れていきます。ここまでは自然ですね。

大きな縦長の対になったサインがあり、左に女子の、右に男子の入り口があるように見えます。ここで誤誘導が発生していますね。実際の女子トイレは「右側の壁の左奥」です。

大きくて遠方から見え始めている正式なサインは強く、追加された案内表示(1)の効果はあまり期待できません。

左右対のサインの場合、そのサインを起点として方角を認識するものですが、ここの左側は壁でした。絶対入れません。

壁に阻まれた利用者さんの視線は泳ぎ、追加されたサインにたどり着きます。ここでサインの意味を理解しなければなりません。ぱっとみて判らないサインにはストレスを感じますが、これは「認知負荷」がかかっているという状況です。

ましてトイレってちょっと(場合によっては大いに)急いでますよね、そんな時にこの壁、この難解な誘導、、クレームも出ることでしょう。

【診断】

サインの設置位置が原因ですので「誤設」と診断します。

【処方】

では処方です。

根本的にサインの位置を治療しなければなりません。

それまでの応急処置として、正しい誘導ができる配慮をします。

処方01:応急処置

以下の様に、正しい案内表示が機能するようにします。

・誤誘導の因となっているサインを隠す

・各入り口の上方に追加表示する。

原因を取り除けば追加表示は小さくても効果を発揮します。

人が溜まりやすい空間てすので、上の方に貼ると見やすいでしょう。

処方02:外科治療

以下の様にサインを設置します。

・男女の各入口の縁に、それぞれのサインを設置。

・トイレ内のレイアウトを示す案内板は、動線をよけて設置。

この案内板の間に入り口があることが判りますね。左右に並ばなくても、対になる効果は大きいのです。

ところで、、駅構内のサインというものは、誘導や案内の知見がもっとも集約されている場所の一つだと心得ていましたが、どうしたことでしょう。何かの予兆でなければいいのですが、ちょっと(本当はかなり)心配しています。。

ダメを憎んでマシンを憎まず。

ダメマシンクリニックからは以上です!

No.: 65

対象:駅構内のサイン

設置場所:JR水道橋駅

報告者:Y.K. 有限会社ディーエムシー

報告日:2017.3.10

症例:誤設

ダメ度:×(治療が望ましい)

治療方針:外科「移設」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ダメマシン」でお困りの方へ

https://www.facebook.com/damemachine

上のフェイスブックページに以下の内容を投稿して下さい。投稿順に診断、処方箋をお応えいたします。現場でお困りの方は無料で何度でもお応えします。どしどしご連絡下さい!

・明瞭な写真または動画(複数歓迎)

・設置場所とマシンの目的

・困っていること・症状(出来るだけ具体的に)

・テプラなどの対処部分の写真と説明

※プロの方へ

このページの内容を参考にして設計されることは大歓迎です。引用も問題ありません。(ただし、法的な責任は負いません。また、できれば一言「参考にしました」と言って貰えると嬉しいです。)

個別にデザインを相談したい場合はご連絡下さい。最優先で対処させて頂きます。

最近のコメント